8割のパートナーに支援が届いていない──“成果のばらつき”を生む構造とは?

目次[非表示]

はじめに

多くの企業では、パートナーに対して公平な支援を行っているつもりです。

共通の手数料制度、営業資料、キャンペーン情報の提供…。

しかし現実には、パートナー間で成果に大きな差が出ています。

「なぜ、あるパートナーは売上を伸ばし、別のパートナーは成果が出ないのか?」

この問いに向き合うためには、個々の能力やモチベーションではなく、チャネル全体の構造的な“悩み・課題”を見直す必要があります。

次に示すのは、その構造の一例です。

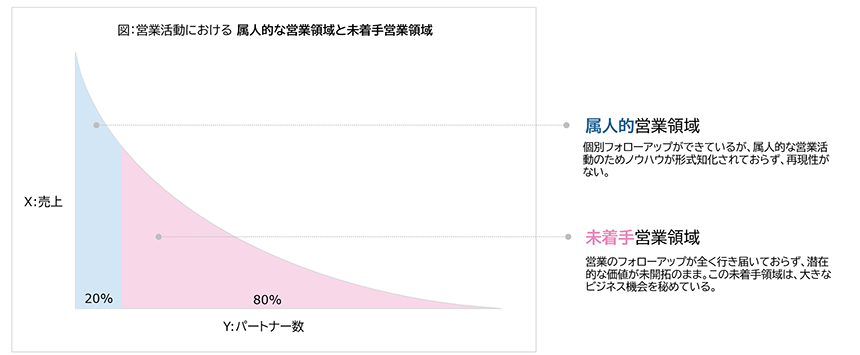

ロングテール構造が示す“成果の偏り”

この図は、パートナーごとの売上実績を並べたイメージです。

- 左側(青色ゾーン)には、全体の約20%にあたる“成果が高い”パートナーが集中しています。

- 右側(ピンクゾーン)には、売上がほとんど立っていない“ロングテール”のパートナーが多数。

このような偏りは、業種やチャネルの規模に関係なく、多くの企業で見られます。

とくに注目すべきは、右側の多くのパートナーに、まだ支援が届いていない可能性があるという点です。

成果の差は、“スキル”ではなく“構造”の問題

成果が上がらないパートナーを前にすると、

「熱意がないのでは?」「スキル不足では?」と考えたくなるかもしれません。

しかし実際には、以下のような支援設計の課題が原因になっていることが多くあります:

支援内容が具体的な行動に直結していない

成果を出している成功パターンが属人的で、他のパートナーに共有されていない

各パートナーの実行状況が可視化されておらず、改善に活かせない

つまり、成果の差は「届く支援」と「見えない行動」によって生まれるのです。

「支援の見えなさ」が、成果の差を広げている

図2:パートナー管理の実態(同じ条件でも成果が違う)」

この図は、同じ支援を受けているにもかかわらず、成果に差が出る現実を示しています。

- パートナーA:本部の支援を自発的に活用し、売上を上げている

- パートナーB:支援の意図が伝わらず、活用されていない

この差は、能力差ではありません。

本質的な問題は、「支援がどこで・どのように使われているのか」が見えていないことです。

可視化されていなければ、本部は適切なタイミングで適切な支援を届けることができません。

PRMとは? SFA・MAとの違いは?

こうした課題の解決策として、近年注目されているのが

PRM(Partner Relationship Management)=パートナー関係管理です。

種別 |

主な目的 |

特徴 |

|---|---|---|

SFA(営業支援) |

商談の進捗管理 |

自社営業担当者向け |

MA(マーケ支援) |

見込み客の育成 |

顧客への情報提供や育成に特化 |

PRM(パートナー支援) |

パートナーの動きの促進と成果創出 |

支援の見える化と再現性の仕組み化に特化 |

PRMは、パートナー支援の実行と成果を見える化し、属人的なやり方から脱却するための仕組みです。

PRMで実現できる4つの支援強化

PRMを導入することで、次のようなアクションが可能になります:

- 行動の可視化

例:資料閲覧ログ、eラーニング受講状況、キャンペーン実施の有無 - 成功パターンの共有

例:成果の出た営業資料・トークスクリプトの展開 - 未実行パートナーへの早期フォロー

例:支援施策を未読・未実施のパートナーを自動抽出し、アラート通知 - 支援ナレッジの一元管理

例:FAQ、提案ノウハウ、教育資料の集約・更新

こうした仕組みによって、属人化しない再現性のある支援体制が整います。

支援の“効果”、見えていますか?

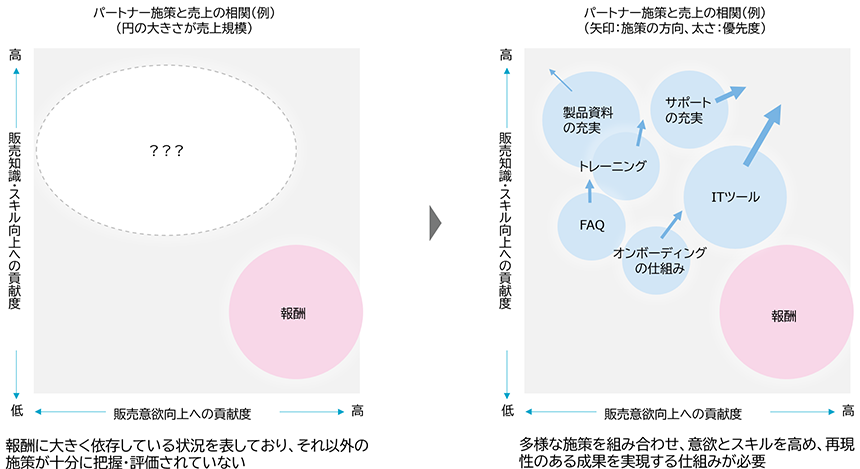

図3:支援施策と売上の関係(報酬偏重 vs 多面的支援)

この図は、支援の内容が報酬だけに偏ると、他の支援施策の効果が見えにくくなることを示しています。

- 左:インセンティブ(報酬)に頼りすぎた状態。成果が一部パートナーに集中し、他の支援が機能していない

- 右:教育・支援・ナレッジ提供などの多面的な支援。どの施策が成果に結びついたかが見える

PRMを活用することで、感覚ではなくデータで支援の効果を判断できるようになります。

成長のカギは、“まだ動けていないパートナー”にある

チャネル戦略を検討する際、企業はこうした判断に直面します:

- 成果を上げている上位パートナーにリソースを集中するか

- まだ成果が出ていないパートナー層に可能性を見出すか

PRMが示すのは、後者にも明確な可能性があるということです。

以下のような構造的アプローチにより、チャネル全体の底上げが可能になります:

- 支援を「届けて終わり」にせず、実行まで追跡する

- 行動を引き出す設計を施策に組み込む

- データに基づいて、的確なタイミングで支援を再投入する

おわりに:属人支援から、再現性ある支援体制へ

成果のばらつきは、避けられない宿命ではありません。

「設計 → 実行 → 可視化 → 改善」の支援サイクルを回すことで、あらゆるパートナーに再現性ある成果をもたらすことができます。

PRMは、そのサイクルを支える基盤です。

属人的な支援では届かなかった“静かな8割”に、今こそ手を差し伸べるタイミングかもしれません。